Was Gott vor dem "Urknall" dachte oder Zeilingers "Quelle" 2

Ein Beitrag zur Philosophie der Physik 2

Was bietet dieser Beitrag – Übersicht 3

1. Menschliche Erkennntnisoperationen 8

1.1 Erkenntnis der menschlichen Erkenntnis 9

1.2 Gliederung, Struktur der menschlichen Erkenntnisoperationen 9

1.2.1 Erkenntnis von Außenwelt 11

1.2.1.1 Äußerlich sinnliche Erkenntnis mittels E, D(1), D(2), C, B, A 11

1.2.1.1.4.1 "Ich sehe eine Rose" 18

1.2.1.2 Integrative Koordinierung der Zustände, "Daten" aller Sinne 19

1.2.2.1 Äußere Phantasie D(1) 22

1.2.2.2 Innere Phantasie D(2) 22

1.2.2.3 Phantasie bei der Bildung neuer Begriffe in physikalischen Theorien 23

1.2.3 Begriffswelten (Logik, Mathematik, Theorien) 23

1.2.3.1 Systematische Analyse der Erkenntnisbegriffe 24

1.2.3.2 Grenzziehungsverfahren- Grenzen der Erkenntnisschulen 25

1.2.3.2.1 Die Kategorien bei Kant 32

1.2.3.3 Intermezzo 1 - Postmoderne 34

1.2.3.4 Intermezzo 2 – Oszillation der Physik in den Erkenntnisschulen (1) bis (3) 38

1.2.3.5 Theorien über die Wahrheit 44

1.2.3.6 Arten der Begriffe C 44

2. Die Essentialistische Wende 46

Die analytischen Erkenntnisse des Ichs als erkennendes Wesen 47

Erkenntnis des Geistes in Gott, in Vernunft und Natur 51

3. Wesenschau und Göttliche Kategorien 53

Grundlagen der Göttlichen Mathematik und Logik 53

Der Kategorienorganismus der Grundwissenschaft 53

Struktur der Universalsprache, Or-Om-Sprache 75

Ableitung der Mathematik aus der unbedingten und unendlichen Wesenheit Gottes 77

Behebung der Antinomien der Mengenlehre (Cantors) 78

Was Gott in sich ist – Weitere Gliederung der Wesen in Gott 82

Verhältnis von Gott, Geist und Natur 83

Die innere Gliederung des Vereinwesens a2 85

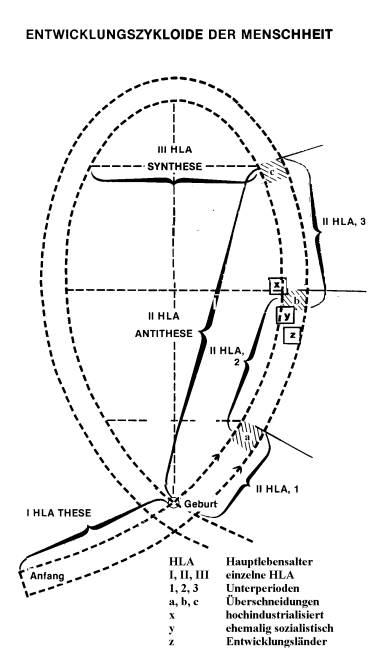

Weitere Ausführung der Position der Menschheit 85

4. Deduktion – Intuition - Konstruktion 89

4.1 Die Ableitung (Deduction) 90

4.2 Die Selbeigenschauung (Intuition) 92

4.3 Die Vereinbildung der Ableitung und Selbeigenschauung, als Schauvereinbildung (Construction) 95

5.1 Das Denkgesetz der gesetzten Wesenheit 101

5.2 Das Denkgesetz der gegengesetzten Wesenheit 102

5.3 Das Denkgesetz der vereingesetzten Wesenheit 105

6. Grundlagen einer neuen Naturphilosophie (wi) 106

Weitere Deduktionen hinsichtlich der Naturwissenschaft 110

Exkurs über die Entwicklung der Raum- und Zeittheorien 113

Allbegriff – Ideen der Natur – Theorien der modernen Physik 116

I. Beispiel: Quantenlogik nach (Mi 89, S. 216 f.) und Or-Om-Logik 117

II Beispiel: Abstrakte Quantentheorie der Ur-Alternativen (Weizsäcker und Lyre) 122

Die Grundargumentation der Urtheorie in Kurzform: 123

Philosophische Grundlagen der AQT 126

Verbindung von Ur-Theorie und Inhaltslogik der Wesenlehre 131

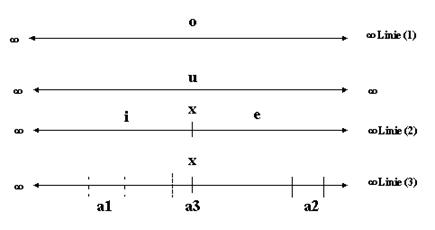

Die Or-Om-Logik der unendlich langen, geraden Linie 132

Der karidonische Weizsäcker 146

Zusammenfassung der deduktiven Analyse des karidonischen Weizsäcker 165

7. Abschließender Ausblick 168

"Die wahren Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung werden eines Tages am Anfang einer abstrakten Begründungskette unserer fundamentalen Naturgesetze stehen. Zwar werden wir sie niemals zweifelsfrei kennen, doch sie werden durch keine Erfahrung mehr hintergehbar sein. Und wir sollten darauf gefasst sein, letzten Endes auf sehr abstrakt allgemeine Konzepte zu stoßen." (Lyre)

M. Morrison schreibt in seinem Artikel: "The one and the many: the search for unity in a world of diversity": "Ontological reductionism is characterized as 'less rewarding because it is tainted by a dogmatic faith that everything emanates from some supreme existent that science has the power to grasp.' "

Die folgende Darstellung versucht zu zeigen, dass es einen wissenschaftlich-undogmatischen Erkenntnisweg bis zur Erkenntnis des höchsten Wesens gibt, an und in welchem die wissenschaftlichen Grundlagen (Axiome) einer neuen Mathematik, Logik, Sprachstruktur und Naturwissenschaft ableitbar sind. Darin liegt auch die Möglichkeit einer Vereinheitlichung und Weiterbildung aller bisherigen physikalischen Theorien. Eine kühne Behauptung! Möge jeder selbst prüfen!

Die moderne Physik befindet sich in einer postmodernen Situation. Eine Vielzahl nicht kompatibler Theorien, die alle in sich noch differenziert sind, stehen in einem unverträglichen Gegensatz zueinander. Es sind dies vor allem die Relativitätstheorien (RT), die Quantentheorien (QT), die Stringtheorien (STT) und die Theorien, welche eine Vereinheitlichung dieser drei Theorietypen (VT) versuchen. Die einzelnen Schulen und ihre Vertreter besitzen oft unterschiedliche erkenntnistheoretische Annahmen, gehören daher verschiedenen Erkenntnisschulen an, was sowohl die Art ihrer Arbeit, als auch die Interpretation ihrer Ergebnisse maßgeblich beeinflusst. Wir fragen daher:

1. In welche der unten systematisierten Erkenntnisschulen (1) bis (5) ist das System, bzw. jeder ihrer Vertreter einzuordnen? Daraus ergeben sich grundsätzliche, oft auch deutlich vom System gewünschte Grenzen des Systems. Überwiegend befinden sich die Systeme in den Schultypen (1) bis (3). Die in der heutigen Philosophie entwickelte Schulenpalette der "schwachen Vernunftarten" wie der Postmoderne usw. wirken kaum in die Reflexionsbereiche physikalischer Theorien. Der Beitrag weist auf eine NEUE Erkenntnistheorie hin: Erkenntnisschule (5), welche die bisherigen Erkenntnisschulen überschreitet, eine undogmatische Metaphysik begründet, die eine begriffliche Klarheit besitzt (Grundwissenschaft), welche gerade den Theoretikern der Physik neue Perspektiven eröffnen kann. "Undogmatisch" meint, dass niemand verschwommene Spekulationen akzeptieren müsste, sondern schrittweise in eigener Einsicht bis zu den Basisbegriffen der neuen, auf der Unendlichkeit und Absolutheit der Göttlichen Wesenheit beruhenden Grundwissenschaft geführt werden kann. Jeder hat allerdings nach eigener Prüfung zu entscheiden.

In allen betroffenen Theorietypen spielen bestimmte Arten der mathematischen Logik und ein bestimmter Typ der Mathematik eine konstitutive Rolle. Auf höchste begriffliche Präzision wird besonderer Wert gelegt. Spekulative Verschwommenheit wird abgelehnt. Wir fragen daher:

2. Welche Erkenntnistheorie benutzt die Theorie hinsichtlich der von ihr eingesetzten Logik und Mathematik? Wie wird insbesondere das Unendlichkeitsproblem in Logik und Mathematik gesehen (Verhältnis von Aktual-Unendlichem zu Potentiell-Unendlichem, Unendlichkeiten unterschiedlicher Grenzheitsstufen, zu den Antinomien der Mengenlehre)? Welche Theorien für Zeit, Raum oder Raumzeit werden benutzt? Hier bieten unsere Untersuchung eine neue Logik, und eine neue Mathematik, die beide an der unendlichen Absolutheit der Göttlichen Wesenheit abgeleitet werden.

3. Wie

interpretiert die Theorie die unerlässliche Verbindung von (konstitutiv

wirkender) Umgangssprache und (konstitutiv wirkenden) Wissenschaftssprachen?

Sowohl die Umgangssprache als auch die Begriffe der jeweiligen Theorie sind

konstitutive Bestandteile jeder Theorie, ihrer Beobachtungen, der

Ergebnisse der Untersuchungen, der Vergleiche zwischen theoretischen

Annahmen und beobachteten Fakten.

Die Relativitätstheorien (RT) , die Quantenphysikalischen Theorien (QT) und die Stringtheorien (STT) akzentuierten in unterschiedlichen Bereichen die Bedeutung des Beobachters, seine relativen Zustände im Messvorgang und die Beeinflussung des Messvorganges durch seine Beobachtung. Wie aber stellen sich die Theorien zu folgender

Relativitätstheorie der Naturerkenntnis

Werden

Mikroerscheinungen im subatomaren Bereich in der Natur mit Licht beobachtet,

wird durch die Wirkung des Lichtes des Beobachtungsvorganges der beobachtete

Bereich verändert (Heisenbergsche Unschärferelation). "Dies demonstriert nach

der Kopenhagener Standardauffassung eine irreduzible Einflussnahme des

Beobachters auf die zu messende Größe, genauer, der Beobachter legt durch die

Wahl der Messanordnung fest, was gemessen werden soll. In diesem Sinne ist der

Beobachter an der Erzeugung von Elementen der Realität im Messakt beteiligt.

Vor der Messung kann vom objektiven Vorliegen des Spins nicht gesprochen

werden – zu einem Element der Realität wird er erst im Monment

der Messung, also der irreversiblen Registrierung in einem Messapparat."

(Lyre). In den Relativitätstheorien wiederum werden die idealistischen Annahmen

der klassischen Physik durch die Berücksichtigung der Systembedingungen des

messenden Beobachters qualitativ und quantitativ berücksichtigt. So wie aber die

Relation der unterschiedlichen Systemzustände unterschiedlicher Systeme in

diesen Theorien in einer alle möglichen Systeme umfassenden Allgemeinheit

mathematisch formelhaft erfasst wird, gehen wir einen Schritt weiter und

formulieren eine allgemeinere Theorie, in der die Relation zwischen

unterschiedlichen physikalischen Theorien allgemein relativiert

wird.

Wir sehen bekanntlich

nicht diese subatomaren Mikrobereiche (in der QP) oder Gegenstände

(in SRT und ART), die sich bewegen,

wie sie wirklich sind. Wir machen uns ja nur aus Zuständen in den

Augen E mit Phantasiebildern D und Begriffen, z. B. der wissenschaftlichen

Theorie C(QP), C(RT) und C(STT), ein inneres Bild von der Sache (in den

folgenden Kapiteln werden diese Erkenntnisoperationen genau nuntersucht).

Nun die entscheidende Überlegung: Nicht nur durch die Lichtstrahlen, die wir auf das Beobachtungsobjekt lenken, wird verändert, was wir beobachten (QP), nicht nur die Bewegungsform unseres Systems präformiert unsere Messergebnisse (RT), sondern auch durch eine Veränderung in den Begriffen C(QP/RT/STT) und in den Phantasiebildern D wird unsere Beobachtung, das Beobachtungsergebnis, verändert. Bei Veränderung der Begriffe "verschwindet" das eine Bildergebnis, und es ergibt sich ein anderes.

Hinzu kommt: Wir können das Bild, das wir uns in der Beobachtung gemacht haben, niemals mit der Wirklichkeit außerhalb unser vergleichen, wir können nicht feststellen, ob unser Bild dem entspricht, was außerhalb unser ist, denn wir kommen niemals hinaus zu den Dingen, wir können nur verschiedene, in verschiedenen oder gleichen Begriffssystemen gewonnene Bilder in uns miteinander vergleichen.

Es wäre sehr wichtig, allen theoretischen Physikern diese Überlegungen näher zu bringen. Wenn daher Zeilinger (S. 216) meint, die Naturgesetze dürften keinen Unterschied machen zwischen Wirklichkeit und Information, dann meint er damit: Wir haben es immer nur mit unseren Informationen über die "unzugängliche Wirklichkeit" zu tun, eine echte Relation zur "Wirklichkeit" können wir nicht herstellen, daher können wir unsere Information, unsere Konstruktion der Wirklichkeit, mit der "Wirklichkeit" gleichsetzen. Das ist zweifelsohne eine bereits seit langem etablierte Erkenntnisschule, die im Schultyp (3) einzuordnen ist. Hierzu sind etwa auch die Untersuchungen Lyres, die wir unten behandeln, und die sich in seinem Artikel "Zur apriorischen Begründbarkeit von Information" http://www.lyre.de/dkp18.pdf zeigen, von Interesse.

Hieraus entnehmen wir die enorme Bedeutung der überhaupt nicht aus der Erfahrung stammenden abstrakten Begriffe C (und deren Systematik) beim Aufbau einer jeden wissenschaftlichen Theorie (Erkenntnisschulen).

Es zeigt sich also, dass jede empirische Beobachtung, was man auch als empirische Fakten bezeichnet, bereits durch das System der theoretischen Begriffe des Forscher vorgeformt wird, dass also diese Begriffe eine Brille mit bestimmter Färbung und bestimmtem Schliff sind, mit der wir überhaupt erst Beobachtungen konstruieren. Setzen wir uns andere Brillen mit anderer Färbung und anderen Schliffen auf, erhalten wir andere Beobachtungen.

Die theoretischen Begriffe sind bereits beobachtungs-konstitutiv, sie sind an der Erzeugung der Beobachtung grundlegend beteiligt. Folgerung: Wir erhalten andere Beobachtungen (empirische Fakten), wenn wir andere theoretische Begriffe benutzen. Die Benutzung jeder Theorie hat die Erzeugung spezifischer Fakten zur Folge. Die "Außenwelt" wird eine Funktion unserer theoretischen Begriffe. Die 4 Schritte Theoriebildung, Erzeugung der Brillen für die Beobach-tung, Beobachtungsvorgang mit der Brille und Interpretation der Ergebnisse durch die Brille der Theorie bedingen einen selbst-immunisierenden Zirkulärvorgang.

Daraus ergibt sich das Problem der Relativität der physikalisch erkannten Welten, das natürlich sehr wohl bereits erkannt wurde. "Der Auffassung, dass es eine Basismenge von Fakten gibt, die unabhängig von theoretischen Annahmen existieren und die darauf warten, in einer begrifflich kohärenten Form systematisiert zu werden, steht der Einwand gegenüber, dass eine hypothesenfreie Tatsachensammlung nicht möglich ist, dass schon die Bedeutung der charakterisierenden Ausdrücke kontextabhängig und damit nicht frei von theoretischen Annahmen ist. (...) Folgt daraus nun, dass jeweils nur eine fest gewählte Theorie ihren Objektbereich spezialisieren kann, dass mit der Wahl eines neuen Blickpunktes auch andere Teile der Realität in das Gesichtsfeld treten derart, dass ein Vergleich zwischen mehreren Theorien gar nicht möglich ist, da sie über Verschiedenes reden? Ist mit der hypothesenabhängigen Statuierung der Faktenmenge auch der Verzicht auf eine objektive Wiedergabe der Strukturen des Realitätsbereiches angesprochen? Wenn das der Fall ist, wäre es überhaupt unmöglich von äquivalenten oder von konkurrierenden kosmologischen Theorien zu sprechen, d. h. solchen, die über einen Bereich isomorphe Strukturbehauptungen aufstellen und damit auch dieselbe prognostische Relevanz besitzen, bzw. solchen, die unvereinbare Aussagen machen, wie etwa die Relativitätstheorie und die Steady State Theorie über die Verteilung von Galaxien und Quasaren. Anstatt eines Universums, das mit verschiedenen Theorieansätzen angegangen wird, hätte man einen theorieabhängigen epistemischen Zerfall der Welt in so viele unvergleichbare Objekte vor sich, wie es kosmologische Theorien gibt" (Ka 91, S. 404 f.).

Gerade dies ist unsere Behauptung. Die über die jeweiligen Theorien erzeugten beobachteten Fakten in Verbindung mit dem konstitutiven Begriffsvolumen der Theorie schaffen eine Welt, die zu den Welten der anderen Theorien in gewisser Hinsicht inkompatibel sind. Hinzu kommt nach unserem Dafürhalten, dass die verschiedenen Welten, die hierdurch entstehen, sich auch noch durch die Art der Erkenntnisschulen (1) bis (4) unterscheiden, in welche die Theorien einzuordnen sind. Es entstehen daher qualitativ unterschiedlich konstituierte Welten, bezogen auf die erkenntnistheoretischen Begrenzungen, welche die jeweilige Theorie besitzt. Aber auch die obigen Sätze Kanitschneiders sind selbst bereits, ohne dass er es explizit beachtet, jenseits und über allen geschilderten Welten angesiedelt, welche die Physik erzeugt. Sie befinden sich auf einer reflexiven Metaebene, die offensichtlich gegenüber den einzelnen kosmologischen Theorien als invariant, von Raum und Zeit unabhängig und wohl auch universell gelten soll. Wie ist diese Ebene legitimierbar? Offensichtlich sind wir in der Lage, über alle derart limitierten Weltbilder hinaus und sie alle gleichzeitig zu denken, mit Begriffen, die nicht einer der Theorien angehören.

Kanitschneider fährt fort: "Die tatsächliche Verfahrensweise der Kosmologie legt nicht diesen Relativismus nahe, sondern ist in Einklang damit, daß alle Modelle, die aufgrund verschiedener Theorien entworfen werden, trotz ihrer unterschiedlichen Behauptungen einen gemeinsamen Referenten intendieren. Das ergeben auch allgemeine semantische Untersuchungen. Dudley Shapere konnte durch eine Analyse der Verwendung von Existenzaussagen in der Physik zeigen, daß man durchaus von einer transtheoretischen Referenz der Terme sprechen kann, wonach also der semantische Bezug theoretischer Begriffe auch im Rahmen von verschiedenen Theorien aufrechterhalten werden kann. Die radikale Bedeutungsverschiebungshypothese ist danach weit überzogen. Nicht die Bedeutung der Ausdrücke, sondern das Wissen über die Referenten verändert sich. Beobachtungen besitzen eine relative Autonomie gegenüber den Theorien, für die sie bestätigende Instanzen darstellen, und wahren ihre Relevanz, ihre Kooperationsfähigkeit für verschiedene Theorien, auch wenn ihr Entstehen wiederum durch Hintergrundannahmen geleitet ist. Eine solche Position impliziert keinen naiven Realismus in der Kosmologie, wonach es eine unmittelbare Erfassung von Eigenschaften auf einer 'Ding an sich'-Ebene gäbe, sondern sie behauptet, daß die Kosmologie in Einklang mit einem kritischen Realismus steht, der mit Rücksicht auf die komplizierte Verflechtung von der semantischen Darstellungsfunktion und der methodologischen Rolle der Prüfung an der objektiven – vom Subjekt des Forschers und seiner sprachlichen Hilfsmittel unabhängigen – Existenz des Untersuchungsgegenstandes festhält."[1]

Kritik: Eine transtheoretische Referenz der Terme wird zwar stillschweigend vorausgesetzt, wie wir für die Sätze Kanitschneiders selbst oben bemerkten. Diese transtheoretische Referenz impliziert eine Unabhängigkeit der Terme von den Einzeltheorien selbst, damit aber von der Summe aller Kosmologien, die überhaupt möglich sind. Ihre Universalität und Unabhängigkeit von Raum und Zeit, sowie von Evolutionsstufen des Bewusstseins, wird zwar auch hier wieder postuliert, ist aber nirgends legitimiert. Wie können transtheoretische Terme jenseits aller physikalischer Universen postuliert und legitimiert werden? Gehören Teile unseres Bewusstseins nicht den unendlich vielen konzipierbaren Universen an? Wo sind diese Terme und die Gedanken, mit denen sie entworfen werden?

Die unmittelbare Erfassung von Eigenschaften auf einer 'Ding an sich'-Ebene wird zwar von Kanitschneider angeblich ausgeschlossen, die Annahme einer 'objektiven – vom Subjekt des Forschers und seiner sprachlichen Hilfsmittel unabhängigen – Existenz des Untersuchungsgegenstandes' führt aber wiederum zur Hypothese des 'Dinges an sich' zurück, denn die Annahme der objektiven Existenz des Untersuchungsgegenstandes erschließt uns keinerlei Möglichkeiten, uns diesem zu nähern. Wir haben es immer mit von diesem "Ding" mitbegründeten Sinneseindrücken E unseres Körpers zu tun, die wir mit Phantasie D(1) und D(2) und eben mit unterschiedlichsten Begriffsapparaten ausschließlich als innersubjektive (intersubjektive, kommunikative) Bewusstseinskonstrukte erzeugen. Die obigen Annahmen besitzen daher eine bestimmte Naivität. Der "illusionistische" Charakter der von uns erzeugten Weltbilder bleibt auf den erkenntnistheoretischen Ebenen der Theorien der modernen Physik erhalten.

Die Quantenphysik hat bekanntlich eine Mehrzahl theoretischer Interpretationen erfahren (Zeilinger, S. 145 ff.), die hier wegen des hohen spekulativen Anteils in der modernen Physik erwähnt seien: Viele-Welten-Interpretation, Quantenpotential, Varianten der Reichweite der Superposition, Kopenhagener Interpretation. Schon zwischen diesen besteht trotz bestimmter gleicher Ausgangsbedingungen keine inhaltliche Kompatibilität.

Kann die moderne Physik aus diesem Korsett unserer Relativitätstheorie der Naturerkenntnis, aus diesem Käfigen der Illusion (z.B. RT, QT, STT, VT) ausbrechen, oder müssen wir uns mit jenen Begrenzungen begnügen, in die uns die Physiker selbst in einer Art Bescheidenheit einweisen. Die Grundlagen einer nicht relativen sondern absoluten Naturerkenntnis kann nur dann gefunden werden, wenn es absolute und unendliche Essentialität (als absolutes Sein) gibt, und dieses auch dem Menschen erkenntnistheoretisch begrifflich zugänglich ist. Dass dies grundsätzlich möglich ist, wird hier darzustellen versucht. Was geschieht mit den bisherigen physikalischen Theorien, wenn sie in diesen unendlichen und absoluten Zusammenhang aufgenommen werden? Sie werden nicht annulliert, sondern erhalten ihren beschränkten und teilweise mangelhaften Platz in einem anderen Konnex. Ihre eigene Weiterbildung ist durch den Vergleich mit den absolut-unendlichen Grundlagen der Wesenlehre vorgezeichnet. Auch hier erfolgt nur die Anregung zur eigenen Prüfung!

Die Begriffe der modernen Physik sind im Rahmen einer gründlichen Analyse der bisherigen Erkenntnistheorien zu untersuchen. Es zeigt sich nämlich, dass die Qualität und Reichweite der Begriffe der modernen Physik sehr stark durch den Umstand geprägt werden, inwieweit der Theoretiker, wie Einstein oder Hawking usw. alle erkenntnistheoretischen Voraussetzungen reflexiv mitberücksichtigen,

a) die wir alle, daher auch der theoretische Physiker (TP) für den Aufbau der "wirklichen" Außenwelt benützen;

b) welche gegeben sind, wenn ein TP mit Experimenten physikalische Beobachtungen unternimmt.

Zweierlei wird zu zeigen sein. Hinsichtlich der Voraussetzungen zu a) zeigt sich, dass TP häufig nicht gründlich genug reflektieren, inwieweit wir alle und auch sie selbst, wenn sie sich in die Gerüste ihrer Theoriestruktur begeben, unweigerlich zusätzliche Begriffsapparate stillschweigend mit hineinschleppen und damit voraussetzen, die aber nicht sichtbar bleiben, und damit zu einem mutwilligen, teils phantastischen Ausufern der Theoriegebilde führen.

Bei den Theoriebildungen unter b) den physikalischen Theorien im engeren Sinne wird ebenfalls durch zu naive Auffassungen über die Voraussetzungen der Theoriebildung unbedacht gelassen, dass die von TP selbst geschaffenen Begriffe der Theorie eine Art Brille sind. Der Schliff der Brille bedingt, dass er nur Beobachtungen machen kann, die bereits durch den Schliff der Begriffsbrille konstitutiv vorgeformt sind. Er verformt (präformiert) daher bereits durch den Schliff der Brille den gesamten Beobachtungsvorgang und kann daher immer nur Ergebnisse erhalten, die er bis zu einem bestimmten Grad aber unweigerlich bereits durch seine Begriffsbrille selbst gestaltet, konstruiert hat. Mit einer anderen Begriffsbrille verliefe der gesamte Beobachtungsvorgang anders und der TP erhielte andere Ergebnisse und damit eine andere Wirklichkeit (Weltbild) oder Natur. So selbstverständlich es scheinen mag: Keiner der prominenten TP hat in der letzten Zeit diese Relativität explizit auf seine eigenen Theorien angewendet. Noch viel weniger wurde natürlich danach gefragt, ob diese begrenzten Erkenntnisgefängnisse, in denen sich die TP mit ihren Modellen bewegen, für das menschliche Bewusstsein und damit für die Welterkenntnis tatsächlich die letzten Grenzen darstellen.

Zu zeigen wird auch sein, dass in den Theorien unter b) eine Fülle von Begriffsinventaren weiterhin vorausgesetzt werden, ohne dass diese vom TP ausdrücklich beachtet und berücksichtigt würde. Seine Theorien unter b) sind daher in ihren Voraussetzungen weiterhin in die Begriffsapparate a) eingebettet und werden auch durch diese bestimmt.

Schließlich wird die systematische Erfassung aller derzeitigen Typen von Erkenntnisschulen, die sich nach der Art und dem Ausmaß der Grenzziehung für das menschliche Erkenntnisvermögen unterschieden, zeigen, dass der derzeitige Streit zwischen Philosophie und Naturwissenschaft zum Teil naiv geführt wird. Wenn Vertreter einer "weiteren" Erkenntnisschule mit einem einer "engeren" kommuniziert, kann es zu einer Einigung nicht kommen, weil durch die Brillen der jeweiligen Grenzen eigentlich der eine rot sieht und der andere grün. Beide glauben aber, dass sie farblos denken.

Die LeserInnen werden vielleicht schon merken, wie wichtig es für unseren Problemkreis ist, die menschlichen Erkenntnisfähigkeiten genau zu analysieren. Das heißt aber eigentlich nichts anderes, als sich die gesamte Geschichte der Philosophie auf diesem Planeten vor Augen zu führen und zu sehen, welch unterschiedliche Antworten auf diese Frage bisher gegeben wurden. Wie weit oder wie eng wurden da die Grenzen gezogen? Wie haben sich trotz Änderung der Wortkleider der Theorien die Grundfragen erhalten? Hier können und wollen wir diese Entwicklung nicht darstellen. Wohl aber möchten wir nicht verhehlen, dass wir in den folgenden Ausführungen über die Fähigkeiten der Menschlichen Erkenntnis für die Zukunft richtungsweisende neue Gedanken vorbringen, die eigentlich alle bisherigen Erkenntnistheorien der Geschichte vervollständigen und eine neue Grundlage der Logik und Mathematik enthalten. Die Grenzen der menschlichen Erkenntnisfähigkeit sind anders zu ziehen, als dies bisher geschah. Es fallen bestimmte Mauern, Fesseln werden gelöst, ohne dass die bisherigen Erkenntnistheorien negiert oder bekämpft werden. Sie bilden teilirrige, zu enge oder einseitige Sonderfälle. [Alle Erkenntnisschulen (1), (2) usw. sind in/unter der Erkenntnisschule (5) enthalten.]

Die folgenden Ausführungen werden sicher manchem Leser ungewohnt sein. Mögen sie wenigstens dazu beitragen, ihm sichtbar zu machen, um welche Probleme es eigentlich geht, wenn man beginnt, die Erkenntnis des menschlichen Erkenntnisvermögens und der Erkenntnisoperationen zu untersuchen.

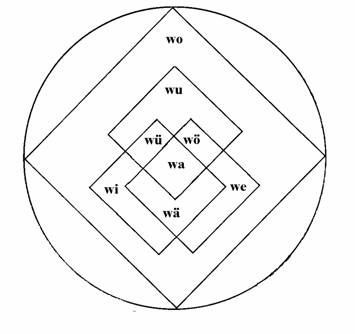

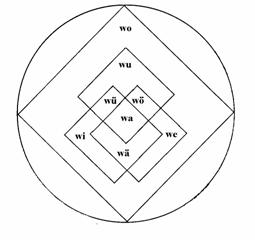

Wir benützen die FIGUR 1. Ein Mensch erkennt die Welt außer sich, Natur G (Landschaft, Bäume usw.) und die Gesellschaft G(1) um sich, also z. B. seine Familie, die deutsche Sprache, die Zeilen, die er hier liest. Eine Außenwelt, Natur G und eine Gesellschaft G(1), erkennen wir nicht unmittelbar. Zugänglich sind uns von ihr nur Zustände unserer Sinnesorgane des Körpers E (blau) – vgl. unter 1.2.1 –, die wir hereinnehmen in die Phantasie D (grün). Durch die nachbildende äußere Phantasie D(1) und die schöpferische, innere Phantasie D(2) und mit Begriffen C (gelb), die wir teilweise bereits bei der Geburt in unserem "Bewusstsein" besitzen (C1), teils aus dem Gesellschaftssystem G(1) übernehmen, in welches wir hineingeboren werden C(2), bilden, konstruieren und konstituieren wir eine in der Person, im Subjekt, in uns bestehende (subjektimmanente) Erkenntnis der "Außenwelt". Für jeden Ungewohnten erscheint es ein wenig kühn, wenn er hört: "Ich weiß gar nicht, wie die 'Außenwelt' aussieht, denn was ich von ihr weiß, ist nichts als ein Bild, ein Konstrukt, das ich mir davon mache. Ich sehe nur, was in meinen Augennerven ist, aber nicht die Abendsonne, die ein Blatt durchleuchtet."

Nur das Angewirktsein der Sinne durch die "Außenwelt" kommt von außen, alle übrigen Tätigkeiten sind aktive, erzeugende Handlungen im Bewusstsein des Menschen. Die genaue Unterscheidung von D(1) und D(2) ist dabei ebenso wichtig wie die Unterscheidung der Begriffe, die schon bei Geburt gegeben sind, von jenen, die über die Gesellschaft und deren Sprache im Rahmen der Sozialisation erworben werden. Da jeder in einer sozialen Umwelt geboren wird, die durch die Faktoren der Gesellschaft (wie z. B. Sprache, Kultur, Wirtschaft, Politik, Schichtung) bestimmt ist, tritt eine Einwirkung aller dieser Faktoren auf E, D und C ein, die zu einer Kanalisierung und Regulierung, entsprechend den Färbungen der Gesellschaft, führt.

Die Probleme der Erkenntnis der Außenwelt über die Sinne wollen wir jetzt ausführlicher behandeln.

Für die Kenntnis der Welt um uns brauchen wir einen Leib. Der Zustand der Sinnesorgane, also der "Stempel", den das Außen auf ihnen erzeugt, ist alles, was von außen ist. Ein Blinder erhält auf der Netzhaut keine "Spuren". Er lebt daher in einer "anderen" Welt. Wir zitieren im folgenden, oft leicht verändert, aus den erkenntnistheoretischen Schriften KRAUSEs. Von diesen Zuständen in den Sinnen behaupten wir, sie seien Wirkungen äußerer, "wirklicher" Gegenstände, die in Raum und Zeit sind, die mit unserem Leib, also mit Augen, Nase, Ohren, Haut usw., in einer Wechselwirkung stehen, wobei aber diese Sinnesorgane bei der Erzeugung dieser Empfindungen selbst auch aktiv mitwirken. Wir behaupten dann auch gleich – eigentlich sehr kühn –, dass einerseits diese Gegenstände auch unabhängig davon, dass sie in unseren Sinnen Wirkungen erzeugen, existieren und dass sie andererseits unabhängig von unserer Sinnlichkeit und unserer Fähigkeit und Möglichkeit, sie wahrzunehmen, gegeben sind. Allgemeine Bedingungen für die Sinneswahrnehmung sind:1. Ein organischer Leib, seine Sinnesorgane, das Nervensystem, durch welches alle Sinnesorgane unter sich mit dem gesamten Nervensystem und mit dem ganzen Leib in Verbindung stehen (Koordinierungs– und Integrierfunktion des Nervensystems und des Hirns). Einzelne Sinne können manchen Menschen fehlen, kein einziger aber allen. Die "Welt" würde sich schlagartig ändern, wenn alle Menschen plötzlich taub wären. 2. Dasein und Wirksamkeit der unseren Leib umgebenden Sinnenwelt, wobei wir auch noch annehmen können, dass die "Naturprozesse", die in unserem Körper ablaufen, wenn wir die Natur erkennen, zu den "Naturprozessen außerhalb unser" in einem bestimmten Verhältnis stehen.3. Schließlich müssen wir uns den Sinneseindrücken hingeben, hinmerken, darauf acht geben. Jeder Sinn stellt ihm Eigentümliches dar. Die Bestimmung der Größe und des Grades der Anwirkung ist für die Wahrnehmung wichtig.

Hauptsitz im Organ der Haut, besonders Zunge und Fingerspitzen. Jeder Nerv aber ist Teil des Tastsinns. Der Tastsinn ist der allgemeinste Sinn, der sich auf die allgemeinsten Eigenschaften der Körper, auf den Zusammenhalt in festem und flüssigem Zustand nach Wärme und Kälte bezieht. Die Anwirkungen halten in ihm am relativ längsten an, er ist aber der beschränkteste Sinn, denn man muss ja "den Gegenstand" selbst berühren. Man nimmt auch im Verhältnis zu anderen Sinnen mit dem Tastsinn die kleinste Mannigfaltigkeit wahr. Wir nehmen im Tastsinn nur Zusammenhaltbestimmtheiten des Tastnervs selbst wahr, mögen sie nun mechanisch oder durch Erwärmung und Erkältung erfolgen, wobei sich eine große Mannigfaltigkeit einzelner besonderer Empfindungen ergibt. Fast jede dieser weiteren Bestimmtheiten des Tastgefühls zeigt durch das Gefühl von Lust und Unlust eine wesentliche Beziehung zum Leib. In diesem Sinne gibt es einen weiten Bereich von Gradverschiedenheiten, wodurch dieser Sinn zur Orientierung in der äußeren Sinnenwelt und zur Untersuchung der Organe des eigenen Körpers hinsichtlich der Kohäsion besonders geeignet ist. Mittelbar aber schließen wir von den unmittelbar wahrgenommenen Kohäsionsbestimmtheiten unserer Nerven auch auf Gestalt, Ort, Stelle und Bewegung desjenigen Stoffes, welcher die wahrgenommenen Kohäsionsbestimmtheiten unseres Nervs innerhalb der Wechselwirkung dieses Gegenstandes mit allem ihn umgebenden Leiblichen verursacht. Dies erreichen wir aber nur durch Schlüsse. Bei dieser Auslegung des Tastgefühls dienen uns als Grundlage bestimmte, nichtsinnliche Begriffe, Urteile und Schlüsse (C in FIGUR 1), die wegen der Allgemeinheit und Allgemeingültigkeit, die wir ihnen beimessen, nicht aus der Sinneswahrnehmung entsprungen sein können.

Solche Begriffe sind etwa: Das Gefühl im Tastsinn ist weder lang, noch breit, noch tief, ist gar kein Stoff. Daher müssen wir diesen Gedanken schon unabhängig von dieser Empfindung des Tastgefühles haben, wenn wir behaupten, einen Stoff wahrzunehmen.

Wir benötigen daher eine sehr allgemeine Vorstellung (Kategorie, Begriff ) von RAUM I, damit wir überhaupt das Gewirr der Eindrücke auf der Haut als etwas außer uns erfassen können. Die Raum-Vorstellung konstruiert erst aus dem Wirrwarr ein geordnetes Gerüst.

Probleme in der Physik: Wie wir später sehen werden, bereiten die klassischen Vorstellungen von Raum und Zeit (a priori Kategorien bei Kant, Raum- und Zeitvorstellungen in der Physik Newtons usw.) weiterhin große theoretische Schwierigkeiten. Die Raum-Zeit Theorien Einsteins in seinen beiden Theorien aber vor allem die Probleme der beiden Begriffe in der Quantenphysik geben zu denken.

Bereits hier sei aber auf eine äußerst wichtige Tatsache hingewiesen, die gerne nicht so sorgfältig herausgearbeitet wird. Die Ort-Impulsbeziehung beim Doppelspaltexperiment nach Niels Bohr[2] enthält auch nach den präzisen Ausführungen (Ze 03) das Problem, dass wir für die Beobachtung einen nach der klassischen Physik gebauten (und daher mit traditionellen Raum-Zeitbegriffen konstruierten und auch von uns erkannten, Apparat bauen mit dem wir im Sinne der klassischen Physik übliche Beobachtungen machen, die daher auch schon durch unsere hierbei benützten Begriffe und die gesamte Intention des klassisch ausgelegten Versuches konstitutiv durch "Brillen" der klassischen Physik konstruiert werden.

Zeilinger sagt daher richtig: "Wovon wir weiter noch sprechen können, sind die Elemente des experimentellen Aufbaus, so etwa die Linse, sowie der Ort, an dem sich diese Linse befindet, sicherlich auch noch die Quelle, mit der wir unsere Elektronen erzeugen, die Lichtquelle, aus der das Photon kommt, das am Elektron gestreut wird, und die für den gesamten Aufbau benötigten Teile des notwendigerweise klassischen Apparates, die das Ganze zusammenhalten. Genaugenommen können wir nur über diese klassischen Objekt sprechen. Alles andere sind unsere mentalen Kostruktionen. (...) Es läuft alles darauf hinaus, dass der Zustand, den die Quantenphysik den Systemen dann zuordnet – wie z.B. die Superposition des Photons in allen diesen Möglichkeiten – zu nichts anderem dient, als eine Verbindung zwischen klassischen Beobachtungen herzustellen."(Ze 03, S.169).

"Die Komplementarität ist letztlich eine Konsequenz der Tatsache, dass zur Beobachtung der beiden Größen, in unserem Fall Ort und Impuls, makroskopische klassischer Apparate notwendig sind, die einander ausschließen" (S. 170). Wir würden sagen: die zwei unterschiedliche Brillen sind, welche bereits die Beobachtung konstitutiv prägen. Ähnlich auch: "Die Komplementarität ist in diesem Falle wieder die Konsequenz der Unmöglichkeit eines gleichzeitigen Aufbaus zweier verschiedener makroskopischer Apparate" (S. 171)

Gedankenexperiment: Wie müsste eine Beobachtungsapparatur aussehen, die nicht in klassischen Kategorien und Begriffen aufgebaut ist und andere als klassische Begriffe von Raum und Zeit benützt, die also nur Begriffe der Quantentheorien selbst benützt und nur "Objekte" baut, die diesen Theorien entsprechen[3]?

Ergebnis: Die offensichtlich zwangsweise inhaltliche Verknüpfung der von klassischen Begriffsstrukturen konstitutiv miterzeugten Beobachtungen mit quantentheoretischen Ergebnissen ist ein Problem, das man u.U. wohl nur dadurch lösen könnte, dass wir als Menschen uns von den "Illusionen" der "klassischen Welt", aus ihrem Traum lösen und nur mehr in den Begriffen der Quantenmechanik denken, unsere Welt erzeugen und verändern und unsere Beobachtungsapparaturen in ihr entwerfen usw.[4]

An dieser Stelle halten wir lediglich fest, dass wir weder die "objektive Sachgültigkeit" der Raum-Zeit-Aprioris Kants noch jene der klassischen Physik Newtons verteidigen. Im weiteren werden wir eine Begründung dieser Begriffe als Vernunftkategorien in der unendlichen und unbedingten göttliche Essentialität versuchen.

Es ist aber schon hier wichtig, zu zeigen, wie sehr wir offensichtlich weiterhin gezwungen sind, die "üblichen" sicher eher verschwommenen und umstrittenen Raum-Zeit-Begriffe für die einfachsten Erkenntnisse in der Umwelt einzusetzen.

Ferner bringen wir den Gedanken der Bewegung hinzu, denn auch dieser liegt nicht in dem einfachen Gefühl. Bewegung können wir nicht anschauen ohne Zeit, weil Bewegung Änderung ist. Folglich bringen wir auch den Gedanken der Zeit hinzu.

Wir benötigen daher eine sehr allgemeine Vorstellung (Kategorie, Begriff ) von ZEIT I, damit wir überhaupt das Gewirr der Eindrücke auf der Haut als etwas außer uns erfassen können. Die Raum-Vorstellung konstruiert erst aus dem Wirrwarr ein geordnetes Gerüst.

Nun beobachten wir aber, dass wir uns mittels dieser Gedanken des Räumlichen und Zeitlichen in unserer Phantasie dasjenige vorstellen, woran wir diese Empfindung als seiend denken und wodurch wir sie uns als verursacht vorstellen. Dies wird recht offenbar, wenn man sich einen Blinden denkt oder wenn man sich selbst denkt, wie man sich an finsteren Orten durch das Gefühl weiterhilft. Da kann man weder seinen Leib noch das Äußere sehen. Trotzdem wird das bestimmte einfache Tastgefühl Anlass dazu, dass sich der Blinde, der geblendet Sehende oder der Mensch im Finsteren innerlich in Phantasie (D in FIGUR 1) ein Bild vom Äußeren entwirft, das ihn umgibt. Nun beinhaltet aber das, was der Blinde, der Geblendete oder der Mensch in Dunkelheit mit tastenden Händen erspüren, weder Raum noch Stoff, auch erkennen diese gar nicht durch das Gesicht, und dennoch bilden sie diese innere Welt der Phantasie. Sie behaupten, dies geschehe der äußeren Welt entsprechend. Daraus sehen wir, dass das Vorhandensein der Welt der Phantasie (D) und unser freies Schaffen darin auch eine Grundbedingung dafür ist, dass wir die einzelnen Tastgefühle auf Raum und Materie beziehen können.

Aber bei dieser Auslegung des "dumpfen" Tastgefühles sind noch viel höhere Voraussetzungen erforderlich, und es sind dabei viel höhere geistige, kognitive Verrichtungen wirksam als nur die Welt der Phantasie, die wir weiter unten noch ausführlich analysieren werden. Denn wir müssen ganz allgemeine Begriffe, Urteile und Schlüsse (C in FIGUR 1) – z. B. "etwas", "etwas Bestimmtes" – hinzubringen, von welchen die einfache Empfindung des Tastgefühls gar nichts enthält. Hätten wir einen solchen Begriff nicht, so könnten wir gar nicht denken, dass wir etwas fühlen oder etwas durch Gefühl wahrnehmen. Weiterhin benützen wir den Gedanken "Eigenschaft", indem wir die Tastempfindung als Eigenschaft dessen, was wir im Gefühle wahrnehmen, betrachten. Überdies verwenden wir die Begriffe: Ganzes, Teil , Verhältnis, Beziehung, Grund und Ursache. Denn wir denken ja, dass das äußere Objekt und unsere Sinne Grund und Ursache dieser Empfindung sind. Wir benützen aber auch Urteile und Schlüsse. Zum Beispiel: "Hier ist etwas, ein Objekt; hier ist eine Wirkung; hier ist eine Empfindung." Demnach muss die Empfindung, wie alles Bestimmte, eine Ursache haben. Da ich selbst nicht die Ursache bin, folglich muss etwas anderes da sein, was Ursache der Empfindung ist. Hier ist eine Eigenschaft, also muss etwas sein, woran die Eigenschaft gebunden ist, etwas im Raum Selbständiges, das auch in der Ausdehnung über längere Zeit anhält.

Diese Begriffe, Urteile und Schlüsse sind uns bei der Auslegung des Sinnes in unserem gewöhnlichen Bewusstsein so geläufig, wir wenden sie mit so großer Kunstfertigkeit an, dass wir uns derselben nur selten bewusst werden. Durch diesen Umstand des Nichtbewusstwerdens dieser Voraussetzungen lassen sich viele verleiten zu behaupten, die Anerkenntnis der äußeren Gegenstände mittels der Sinne sei unmittelbar, und zwar geschehe sie auf eine uns unbegreifliche Weise. Aber wer auf sich selbst hinmerkt, der findet, dass es so geschieht, wie wir hier feststellten. Und wir dürfen unser gebildetes Bewusstsein, das sich bereits eine kunstfertige Beherrschung unseres Leibes erworben hat, nicht mit dem Zustande des Kindes verwechseln, welches sich erst jene Fähigkeit nach und nach erwerben muss. Bei dieser geistigen Arbeit können wir auch die Kinder beobachten. Es geht uns in unserem reifen Bewusstsein mit der Auslegung der Sinne so wie einem Weber oder Orgelspieler. Wir bringen die kognitive Tätigkeit und die Tätigkeit unserer Phantasie, während wir sie durchführen, nicht ins Bewusstsein, weil wir sie schon beherrschen. Wie sich auch der Orgelspieler dessen nicht bewusst wird, wie er die Noten sehen, verstehen und durch ganz bestimmte geistige Tätigkeit seine Finger und Füße bewegen muss. Wenn aber der Orgelspieler oder der Weber sich an die Zeit erinnert, wo er die Kunst erst erlernte, so wird er sich auch erinnern, wie er sich anfänglich jeder dieser Tätigkeiten bewusst werden musste, wie er alles einzelne einzeln einüben musste, um endlich zur Kunstfertigkeit zu gelangen. Ein solches aber noch viel höherartiges Instrument als die Orgel dem Orgelspieler ist jedem Bewusstsein (jeder "kognitiven Instanz") der Leib. Erst nach und nach werden wir des Leibes mächtig, erst nach und nach lernt der Mensch die Sinne verstehen und seinen Leib zu gebrauchen.

Wir können uns z. B. in einem finsteren Keller beim Tasten im Dunkeln täuschen. Was täuscht sich da? Die Wirkung auf den Tastsinn ist wie immer. Aber wir legen diese Eindrücke falsch aus, wir machen uns "falsche Bilder" von dem, was wir da tasten, und wir schließen falsch auf das, was da "draußen" ist. Wir können uns auch z. B. bei Helligkeit täuschen, wenn wir sitzen und plötzlich einen Druck am Fuß verspüren. Wir wissen dann nicht, ob wir angestoßen werden oder ob es ein Gegenstand ist, den jemand an den Fuß gebracht hat. Hier sei auch erwähnt, dass man natürlich einwenden könnte, die Gedanken, Begriffe usw., die hier zur Auslegung der Sinne benützt werden, hätten wir nicht ursprünglich, sondern Begriffe, Urteile und Schlüsse (also C in FIGUR 1) lernten wir erst durch eine Sprache in einem Gesellschaftssystem. Zum einen legt aber das Kind, wie wir sehen, die Sinne schon aus, bevor es sprechen lernt. Ja das Erlernen einer Sprache ist selbst ein Vorgang der Auslegung der Sinne mittels Begriffen, Urteilen usw. – also mittels "kognitiver Strukturen". Das Kind legt hierbei Sinneseindrücke (Laute und Zeichen) so aus, dass es darin Elemente und Zeichen erkennt, die über die sinnliche Dimension hinaus etwas anderes bedeuten (Erkennung der Bedeutungsdimension von Zeichen). Ein Kind hat also schon C-Begriffe bevor es C(s) -Begriffe, C(s) -Urteile einer Sprache lernt. Eben weil das Perlhuhn das nicht kann, obwohl es auch Sinne hat, kann es unsere Sprachen nicht erlernen.

Wir müssen weiterhin unseren aktiven Einsatz des Tastsinnes beachten. Wir liegen nicht irgendwo und lassen die "Dinge auf uns einwirken", sondern wir bewegen ja unseren Körper, um seine Tastempfindungen gezielt, intentional auf etwas Hartes, auf eine Gegenwirkung hin, eben auf einen "Gegenstand" zu richten, etwas abzutasten. Wir veranlassen unseren Körper zu Bewegungen. Auch hier spüren wir in den Tastnerven das Heben des Armes, die Bewegung des Fußes, und wir spüren das Anstoßen, die "Eigenschaften" des Körpers. Wir steuern auch Richtung und Stärke der Bewegung, z. B. des Tastens. Wir können durch diesen aktiven Einsatz des Tastsinnes unseren eigenen Körper mit Zunge, Händen und Füßen in absichtlicher Beobachtung kennen lernen. Wir werden uns damit der Teile unseres Körpers und seiner Gestalt in gleicher Weise wie der "Gegenstände" außerhalb des Leibes bewusst.

Der Geschmacks- wie auch der Geruchssinn kommen dem Tastsinn insofern nahe, als auch bei ihnen stoffliche Berührung nötig ist. Die Angewirktheit, der "Stempel", der hier in den beiden Sinnen wahrgenommen wird, ist die Bestimmtheit des chemisch-organischen Stoffes im Sinnesorgan selbst. Die Empfindung des Schmeckens enthält eine große Mannigfaltigkeit, mit starken Tendenzen einer begleitenden Lust- oder Unlustempfindung (Ekel beim Essen bestimmter Stoffe; Verfeinerung und Differenzierung der Geschmacks"kultur"). Wir nehmen schmeckend nur die chemische Tätigkeitsstimmung unseres Organs, der Zunge, wahr, keineswegs aber einen äußeren Gegenstand selbst noch dessen chemische Beschaffenheit. Aber wir übertragen das Wahrgenommene nach den gleichen Voraussetzungen wie unter 1.2.1.1.1 auf die Außenwelt. Auch hier benützen wir zur Erzeugung der sinnlichen Erkenntnis Phantasie D und begriffliche Operationen C und C(s).

Gedankenmodell: Jemand muss etwas mit verbundenen Augen essen und feststellen, was es ist; oder wir stellen uns vor, wie ein Rindsbraten mit Kartoffelsalat schmeckt. Ein Österreicher kann sich aber in der Regel nicht vorstellen, wie Imam Bayildi schmeckt.

Der Geruchssinn ist bereits freier als der Geschmacks– und Tastsinn. Man kann auch von fern Gerüche wahrnehmen. Auch der Tastsinn ist fein und mannigfaltig, womit neue Schlüsse auf die Beschaffenheit von Körpern oder Erscheinungen in der Natur möglich sind (z. B. bei einem Rasenbrand oder Ölteppich auf dem Meer). Erinnert sei hier an den Versuch, in Filmen eine Geruchsdimension zu integrieren.

Er ist unter allen Sinnen der freieste, von Lust und Unlust des Körpers unabhängigste, das Organ des Auges selbst ist rasch und vielseitiger orientierbar. Unmittelbar sehen wir keine Welt außerhalb unser, sondern nur auf der Fläche des Auges Bestimmtheiten des Lichts an Helle und Farbe. (Auch dies sind schon sehr abstrakte Konstruktionen mit Begriffen und durch Phantasie.) Aber durch die sprunghaften, ganz oder teilweise scharf begrenzten Umrisse mehr oder weniger durchsichtiger Körper sowie durch die mittels der Schatten und des abgestrahlten Lichtes bestimmten, allmählichen Übergänge der Helligkeit und der Farben begründet das Bild im Auge die weiteren Schlüsse auf die Lichtbestimmtheiten und Beschaffenheiten der Gegenstände und auf deren Gestalt, Ort, Stelle und Bewegung. Bei der Auslegung des Bildes im Auge kommt der bereits ausgelegte und richtig verstandene Tastsinn dem Bewusstsein erheblich zu Hilfe (integrative Koordinierung der Auslegungsergebnisse aller Sinne in den kognitiven Leistungen des Bewusstseins). Dass es aber nur unser erleuchtetes, farbig bestimmtes Auge, eigentlich eine "physio-chemische Reaktion", ist, was wir äußerlich sinnlich sehen, wahrnehmen und unter Anwendung nichtsinnlicher Voraussetzungen C und mit Hilfe von Phantasie D auslegen, zeigt uns folgende Tatsache: Vernichtung und Krankheit des Organs vernichtet oder verändert das Sehen; sind die Augen verbunden, sehen wir nichts. Folgende Erscheinungen können als weitere Denkanstöße für diese komplizierten Zusammenhänge dienen: Jedes Auge gibt ein besonderes Bild; solange wir nicht ein Auge schließen, koordinieren wir die beiden Bilder zu einem Doppelbild; Schwindel bei Aufsetzen einer schlechten Brille; Farbenblindheit; bei Stoßen oder Drücken des Auges auftretende Lichterscheinungen; optische Täuschungen; Zusammensehen schnell bewegter Bilder im Film; perspektivische Verzerrung in die Ferne hin; Benützung dieser Eigenschaften in der Zentralperspektive der Malerei; Verzerrung durch Gläser; Benützung von Brillen bei Sehfehlern oder Sehschwäche; Teleskope; Mikroskope; Reproduzierung des Sehvorganges in Fotografie, Film, Video, wo wiederum nur Sinnesdaten des Auges ausgelegt werden.

Hier ein wichtiger Einschub über die Grenzen der Beobachtbarkeit der Natur in der Naturwissenschaft: Werden Mikroerscheinungen in der Natur mit Licht beobachtet, wird durch die Wirkung des Lichtes des Beobachtungsvorganges der beobachtete Bereich verändert: Der Vorgang der Beobachtung selbst verändert das zu Beobachtende, das Beobachtete "verschwindet" in eine neue Konstellation. Beachten wir aber weiter. Wir sehen ja nicht diesen Mikrobereich, wie er wirklich ist, wir machen uns ja nur aus Zuständen in den Augen E mit Phantasiebildern D und Begriffen, z. B. der wissenschaftlichen Theorie C(T), ein inneres Bild von der Sache. Nun die entscheidende Überlegung: Nicht nur durch die Lichtstrahlen, die wir auf das Beobachtungsobjekt lenken, wird verändert, was wir beobachten, sondern auch durch eine Veränderung in den Begriffen C(T) und in den Phantasiebildern D wird unsere Beobachtung, das Beobachtungsergebnis verändert. Es "verschwindet" das eine Bildergebnis, und es ergibt sich ein anderes. Hinzu kommt: Wir können das Bild, das wir uns in der Beobachtung gemacht haben, niemals mit der Wirklichkeit außerhalb unser vergleichen, wir können nicht feststellen, ob unser Bild dem entspricht, was außerhalb unser ist, denn wir kommen niemals hinaus zu den Dingen, wir können nur verschiedene Bilder in uns miteinander vergleichen. Es wäre sehr wichtig, allen TP sich diese Überlegungen näher zu bringen.

In den letzten Zeilen haben wir zwei wichtige Grundsätze erwähnt:

· Das Problem der Relativität jeglicher naturwissenschaftlicher Erkenntnis, weil sie von den eingesetzten Begriffen C und den Phantasiebildern D abhängig ist, und

· das Problem, dass wir die Wahrheit naturwissenschaftlicher Erkenntnis überhaupt nicht durch einen Vergleich zwischen unserer Erkenntnis und einer "objektiven" Außenwelt überprüfen können. Beides wird uns weiter unten noch beschäftigen.

Die sensorische Relativität jeder Beobachtung etwa mittels des Lichtes, weil die Sinnesorgane eines jeden Menschen die Eindrücke des Lichtstrahles auf der Netzhaut im Wege zum Gehirn usw. mit anderer Geschwindigkeit verarbeitet.

Um diese Pointe klarer sichtbar zu machen, noch ein Hinweis: "Ich sehe eine Rose", sagt man. Das unmittelbar Wahrgenommene der sinnlichen Erkenntnis ist hierbei lediglich dieses bestimmte flächige Bild im Auge E. Aber sogleich bearbeite ich das Bild weiter, indem ich dasselbe durch Phantasietätigkeit gleichsam plastisch vollende, wobei ich dann auch früher durchgeführte Anschauungen davon erneuere und aktiv mit Phantasie hinzufüge, was ich sonst schon einzeln sinnlich in Erfassung der Rose erkannt habe. Ich besitze sodann eigentlich ein vereintes Bild aus dem reinen Augenbilde und dem Phantasiebilde, wobei ich aber dieses vereinte Bild für das Bild der Rose selbst halte. Ich glaube also, dies alles soeben an der Rose selbst zu erblicken. Ich vermeine, die Farben, die in meinen Augennerven wahrgenommen werden, als an der Rose selbst haftende und als außerhalb meines Leibes an dem Ort, wo die Rose selbst ist, vorhandene wahrzunehmen. Aber auch dabei lässt es das denkende und schauende Bewusstsein nicht bewenden, sondern es trägt dieses Vereinbild, ein plastisch raumzeitliches (RAUM I und ZEIT I) Phantasiebild im Bereiche D(1), in welches es seine reinsinnliche Anschauung aufgenommen hat, dann wieder hinaus in die angeblich äußere Natur.

Indem ich die Rose an einem Rosenstock erblicke, der vor mir in einem Garten steht, trage ich das innerlich vollendete Vereinbild davon auch im Bewusstsein hinaus. Ich projiziere das Bild hinaus, ich sage mir: "Das Bild ist nicht in dir, es ist außer dir im Garten.'" Ich trage es hinüber an diese bestimmte Stelle im Raum und eben dann, wenn der Mensch dies in seinem "vorwissenschaftlichen Bewusstsein" vollbracht hat, meint er, er habe den Gegenstand selbst gesehen und wahrgenommen.

Auch hier ist wieder für den TP viel Wichtiges enthalten. Alle unseren physikalischen Beobachtungen in der "Außenwelt" mit den raffiniertesten Versuchsanordnungen (Teilchenbeschleunigern usw.) sind eigentlich Projektionen von subjektiven Bildern (Konstrukten), die der TP in sich mit Sinneseindrücken, Phantasie und einer Vielzahl von Begriffen aufbaut. Wir gelangen nicht zu den Dingen. Wir schaffen uns die Dinge. Wir schaffen uns jeweils die Dinge, die wird durch die Färbung und den Schliff unserer Begriffe und unsere Phantasie bereits konstruieren, indem wir ein Wirrwarr von Sinneseindrücken ordnen. Wir sagen nicht, dass es die Dinge nicht "unabhängig" von den (inter-) subjektiven Konstrukten unserer Bilder gibt, aber inwieweit unsere Bilder mit den Dingen inhaltlich Ähnlichkeit, "wahren" Abbildchrakter u.ä. besitzen, kann auf dieser Ebene der Betrachtung nicht geklärt werden.

Der Gehörsinn nimmt im Inneren des Ohres die Bestimmtheit der inneren, stofflichen Selbstbewegung (Vibration) des Hörnervs wahr. Auch hier legen wir diese sinnliche Bestimmtheit E mit Phantasie D und Begriffen C aus und machen uns ein Bild von dem, was klingt, lärmt, quietscht usw. Die Schallbewegung enthält in sich mannigfaltige Bestimmtheiten, z. B. Artverschiedenheit der Stimmen, Laute, Höhen und Tiefen, Stärke oder Schwäche; menschliche Musik ist eine aktive Erzeugung sinnlicher Schallqualitäten; beim Bau von Musikinstrumenten benützt man bestimmte Tonsysteme, wo mathematische Relationen maßgeblich sind. Erwähnt seien bestimmte Gesellschaften, in denen Sprache nur als gesprochene, nicht als geschriebene Sprache vorkommt (orale Kultur), also Gesellschaftssysteme, in denen der Gehörsinn stärker aktiviert wird als in Systemen mit Benutzung der Schriftsprache.

Jeder einzelne Sinn ist selbständig und eigentümlich. Aber das wahrnehmende Bewusstsein verbindet in Phantasie D die Wahrnehmungen jedes einzelnen Sinnes mit Hilfe der erwähnten begrifflichen Operationen C in ein Ganzes der Wahrnehmung und bezieht sie alle auf die gleichen einzelnen Gegenstände in der äußeren Natur. Diese integrierende, synthetisierende Koordinierung und Verbindung des Einzelnen zu einem Gesamten ist ein wichtiger kognitiver Akt.

Wir behaupten hier, dass die oben erwähnten Begriffe RAUM I (gelb) und ZEIT I[5] (blau) jedenfalls Begriffe sind, die eine derartige integrierende Funktion besitzen.

Wir stellen uns etwa in

der Physik das Experiment von Hafele und Keating 1970 vor. Aus diesem soll

ableitbar sein, dass es keine absolute Zeit gibt.

Es wurde das Verhalten dreier

Uhren verglichen. Die Forscher umflogen in normalen Verkehrsflugzeugen und

vergleichbaren Flughöhen die Erde einmal in westlicher und einmal in östlicher

Richtung. Es wurden jeweils vier Atomuhren mitgenommen, um die gemessenen

Flugzeiten zu mitteln. Vom Boden aus wurden die Flugzeiten ebenfalls gemessen,

und zwar mit Hilfe der in Washington aufgestellten Atomuhr. Mit Hilfe der

Bodenuhr B haben die Forscher für die beiden Erdumkreisungen Flugzeiten

gemessen, die deutlich unterschiedlich waren zu den Anzeigen der jeweiligen

Borduhren. Der Geschwindigkeitseffekt verlangt, dass sich der Uhrengang bei

rascher bewegten Uhren verlangsamt und damit kürzere Zeiten für den Ablauf von

Ereignissen anzeigt. Die Zeiteinheit wird bei langsamerem Uhrgang quasi

"gedehnt". Am raschesten flogen die Borduhren O während des Ostfluges, am

langsamsten die Borduhren W des Westfluges. Die Bodenuhr B bewegte sich mit

einer dazwischen liegenden Geschwindigkeit. "Insgesamt verlangt die moderne

Physik, dass beim Westflug die mitfliegenden Borduhren W eine um 275

Nanosekunden längere Flugdauer zeigen als die Bodenuhr B. Damit ist die

Übereinstimmung zu den tatsächlich gemessenen 273 nSec unüberbietbar, die

Abweichung ist weniger als ein Prozent. Für den Ostflug ist die Übereinstimmung

weniger gut, die prognostizierten 40 nSec weichen deutlicher von den gemessenen

59 nSec ab". "Die an einer Uhr abgelesene Zeit hängt unzweifelhaft und

unreparierbar davon ab, in welchem Bewegungszustand sich die Uhr befindet und

welcher Schwerkraft die Uhr ausgesetzt ist".

Wenn also erklärt wird,

die drei Uhren gingen unterschiedlich schnell, was mit den Höhe ihrer

Geschwindigkeit und der Schwerkraft zusammenhänge, so denken wir uns aber, indem

wir das GESAMTE EXPERIMENT betrachten, offensichtlich neben diesem relativen

(grünen) Zeitbegriffen (grün1 für die Uhr 1, grün2 für die Uhr 2 und grün3 für

die Uhr 3) , die sich aus der Bewegung der Uhren ergibt, alle diese einzelnen

Uhren mit ihren relativen Zeiten übergreifend, zusammenfassend, oder

universell, zusammen mit allen anderen Uhren und sonstigen

Gegenständen erfasst von dem früher von uns als ZEIT I (blau) bezeichneten

Begriff. Die relativen Zeiten erfassen wir als "in einer allgemeineren Zeit

enthalten". Wäre dies nicht so, dann könnte Einstein oder ein anderer TP

überhaupt keine sinnvolle Aussage über drei Uhren und ihre grünen Zeiten und die

Beziehung, das Verhältnis der drei Zeiten zueinander treffen. Jede theoretische

Formulierung, welche die Zeit als Funktion der Bewegung von Objekten, oder

Subjekten usw. definiert, soll ja für alle Objekte (oder Subjekte), ihre

Relationen und alle möglichen Konstellationen gelten. Diese Allgemeinheit der

Theorie ist aber nur dann sinnvoll, wenn es möglich ist, alle möglichen

Konstellationen aller möglichen relativen grünen Zeiten aller Uhren, Objekte und

Subjekte in einem ÜBERGEORDNETEN ZEITBEGRIFF[6], der

offensichtlich fürs erste einmal der blaue Zeitbegriff I ist, erfasst werden,

was auch bei Einstein der Fall ist. Er müsste sonst sagen: Meine allgemeinen

Aussagen über die Relativität des Zeitbegriffes bedingt, dass sie selbst auch

als Theorie nur insoweit gelten, als ich als Subjekt mich mit einer bestimmten

Geschwindigkeit bewege. Ändert sich etwa meine Geschwindigkeit in extremer

Weise, dann gelten diese Theorien nicht mehr, weil dann die Art meiner Gedanken

sich völlig verändern würde und ich jetzt gar nicht wissen kann, wie meine

Theorien über die Zeit dann wären. Die Sinnhaftigkeit der Sätze einer Theorie

über die Abhängigkeit aller Qualität physikalischer Zustände und Veränderungen

von der Art und Höhe einer Geschwindigkeit und der Schwerkraft im Rahmen eines

hierdurch definierten Zeitbegriffes, hängt offenbar davon ab, dass diese Sätze

aus dem Strudel des (subjektiven) oder relativen Zeitbegriffes

herausgehalten werden. Das ist aber bei strikter Anerkennung des relativen

Zeitbegriffes unmöglich. Denn jeder Gedanke eines Menschen, alle Begriffe,

Mathematik und Logik würden bei Selbstanwendung dieser Theorie nur bei gewissen

Geschwindigkeitsbedingungen des TP oder anderer Menschen Gültigkeit haben. Bei

anderen Geschwindigkeiten würden sie automatisch verschwinden!

Entweder sind die Gedanken eines Menschen, der sich bewegt, auch "Teile" des untersuchten Systems, dann müssen sie sich mit Änderung der Bewegung des Systems ändern oder die Gedanken der Theorie (Logik, Mathematik) sind nicht Teile des physikalischen Systems, sondern invariante Elemente einer "anderen Instanz" im Menschen. Was ist das für eine andere Instanz, und wie hängt sie mit dem "physikalischen System Mensch" zusammen, bzw. wie kann diese Instanz vom "physikalischen System Mensch und seinen Sinnen" unabhängig sein?

Eine derartige

Interpretation relativer physikalischer Zeitbegriffe würden die TP, die sie

erstellen, wohl nur ungerne

akzeptieren. Offensichtlich machen sie also Zusatzannahmen, die sie aber nicht

ausdrücklich angeben und auch selbst nicht mitgedacht haben. Woher stammt die

Allgemeingültigkeit der Theorieannahmen? Offensichtlich neben vielen anderen

Begriffen aus einem Zeitbegriff I, der notwendigerweise "weniger relativ" ist,

und daher diese Theorien mit seiner integralen Funktion "durch und durch" "

durch alle relativen Zeitbegriffe hindurch" sinnvoll trägt, ihnen überhaupt erst

Sinn verleiht. Invariante, allgemeine Begriffe des Denkens bedürfen daher bei

Theorien der Relativität der Zeit einer Begründung innerhalb eines

Zeitbegriffes, der ihre Invarianz legitimieren könnte.

Diese Überlegung scheint (Ka 91, S. 413) zu bestätigen. "Insoweit sich das Kosmologische Prinzip (Grundsatz, der die Gleichberechtigung aller Raumpunkte des kosmischen Substratums ausspricht) auf die Invarianz von Naturgesetzen bezieht, die Bewegungen von verschiedenen Bezugssystemen aus beschreiben, ist es sicher als Metasatz zu bezeichnen." (Zu den komplizierten Varianten der Formulierung des Kosmologischen Prinzips, je nach dem ob es bezogen wird auf die "Äquivalenz aller Orte im Universum", auf die "Naturgesetze und auf die Ereignisse, die durch sie regiert werden" oder auf das "Erscheinungsbild der Welt" siehe (Ka 91, S. 412f.).

Kanitschneider erwähnt auch die komobilen Koordinatensysteme der Friedmann-Robertson-Walker –Welten, welche erlauben, "die vielen lokalen Zeiten in eine universale Zeit einzupassen, die man in ein Nachfolgeverhältnis zur klassischen, absoluten Zeit stellen kann." (Ka 91, S. 295).

Kurz nach Aufzeichnung dieser Gedanken fand der Autor in der "Kurzen Geschichte der Zeit" von Hawking folgenden tiefsinnigen Satz, der die obigen Überlegungen unterstützt. "Wenn man der Meinung ist, das Universum werde nicht vom Zufall, sondern von bestimmten Gesetzen regiert, muss man die Teiltheorien (gemeint sind allgemeine Relativitätstheorie und Quantenmechanik) zu einer vollständigen vereinheitlichten Theorie zusammenfassen, die alles im Universum beschreibt. es gibt jedoch ein grundlegendes Paradoxon bei der Suche nach einer vollständigen vereinheitlichten Theorie. Die Vorstellungen über wissenschaftliche Theorien, wie sie oben dargelegt wurden, setzen voraus, dass wir vernunftbegabte Wesen sind, die das Universum beobachten und aus dem was sie sehen, logische Schlüsse ziehen können. Diese Vorstellung erlaubt es uns, davon auszugehen, dass wir die Gesetze, die unser Universum regieren, immer umfassender verstehen. Doch wenn es tatsächlich eine vollständige vereinheitlichte Theorie gibt, würde sie wahrscheinlich auch unser Handeln bestimmen. Deshalb würde die Theorie selbst die Suche nach ihr determinieren! Und warum sollte sie bestimmen, dass wir aus den Beobachtungsdaten die richtigen Folgerungen ableiten? Könnte sie nicht ebenso gut festlegen, dass wir die falschen oder überhaupt keine Schlüsse ziehen." Hawking führt dann seine Wahrheitstheorie an, die von Darwinschen Evolutionsthesen ausgehend annimmt, dass wir Chancen hinsichtlich der letztendlichen Findung der Einheitstheorie besitzen.

Im Sinne unseres hiesigen Aufsatzes ist es tatsächlich so: Die unendliche vollständige, vereinheitlichte Theorie (die Grundwissenschaft) bestimmt das Denken und Handeln Gottes, als des unendlichen und unbedingten Wesens, als dessen innerer Teil sie sich darstellt, sie bestimmt aber dann im weiteren auch das Denken und Handeln des Menschen, der sie als endliches Wesen auf endliche Weise erkennen kann, während Gott sie auf unendliche Weise erkennt.

Der Leser sieht, dass es keineswegs so verstiegen ist, zu fragen, wie eine Theorie eines TP auf ihn selbst zurückschlägt, weil er selbst ein Teil der Theorie ist und dass Theorieannahmen durch bestimmte Zustände, welche die Theorie angibt, selbst in ihrem Inhalt verändert werden können oder müssen.

Interessante Überlegungen über diese Wechselwirkung zwischen bestimmten Aggregatzuständen der Materie und unseren kognitiven Strukturen stellt auch (Ka 79, S. 5f.) an. Russel betonte etwa gegenüber Einstein den starken naturalen Bezug unseres gedanklichen Instrumentariums. Die Einbettung der Produkte des Erkenntnisvermögens in die physische Welt wurde auch von Quine untersucht: "I hold that knowledge, mind and meaning are part of the same world that they have to do with, and that they are to be studied in the same empirical spirit, that animates natural science." Wir begegnen der Frage, ob sich Denkinhalte als Funktionen von Denkprozessen (neuronale Basis) auffassen lassen (Probleme der Erweiterung der Ontologie, indem man zwar ein autonom existierendes Reich der geistigen Inhalte postuliert ("Welt 3"), aber dieses nicht in seiner Existenzweise von der psychischen Welt ("Welt 2") trennt, sondern als von ihr aus dem fundamental materiellen Gebiet ("Welt 1") geschaffen annimmt.

Wir haben im Vorigen gesehen, dass Sinnes"stempel" der Sinnesorgane mit der Phantasie verbunden werden und die Phantasie – natürlich unter Benützung von Begriffen, Schlüssen usw. – Bilder der äußeren Welt erzeugt. Wir wollen diese Phantasietätigkeit etwas schlampig als äußere Phantasie D(1) bezeichnen. D(1) erzeugt eine mit der äußeren Sinnenwelt E integrativ gebildete Phantasiewelt. Damit ist aber im Bewusstsein der Bereich der Phantasietätigkeit bei weitem nicht erschöpft.

Wir stellen fest, dass es ohne weiteres möglich ist, Bilder in D(1) in der Phantasie weiterzubilden. Wir können in der Phantasie Bäume bilden, auf denen Silberpferde hängen, Menschen mit Vogelköpfen, Phantasiewesen, wie die Turtles, Donald Duck, Asterix, Pokemon, die Bilderwelt eines Malers wie DALI oder MAX ERNST. Wir können uns in der Phantasie das Haas-Haus auf dem Mund einer Frau, kombiniert mit dem Geruch von Schokoladekeksen und den Klängen einer Arie der Oper "Tosca" vorstellen. Phantasiebilder sind natürlich nicht auf den Gesichtssinn beschränkt. Die Traumfabrik Hollywood erzeugt unentwegt Bildwelten, die mittels Phantasie aus der Natur und den Gesellschaften nachgebildet und weitergebildet sind und die in zunehmendem Maße über die Kinos der ganzen Welt in die Phantasiewelten der Konsumenten übergehen. In unserer Phantasie kann es aber auch Formen geben, die in keiner Weise aus der Natur weitergebildet sind. In dem Buch "Die Vollendete Kunst" habe ich gründlich aufgezeigt, dass in der modernen Malerei der entscheidende Schritt vollzogen wurde, Formen unabhängig von der Natur zu finden und darzustellen. MAX BILL sagt:" Konkrete Kunst nennen wir jene Kunstwerke, die aufgrund ihrer ureigenen Mittel und Gesetzmäßigkeiten – ohne äußerliche Anlehnung an Naturerscheinungen oder deren Transformierung, also nicht durch Abstraktion, – entstanden sind. "Es gibt also unendlich viele Möglichkeiten der Erzeugung von Formen in der menschlichen Phantasie, die nicht aus den Phantasiegebilden D(1) abgeleitet sind, die wir aus der sinnlichen Erkenntnis gewinnen. Die Entwicklung der Kunst seit 1910 bietet reiche Beispiele. Es ist auch zu beachten, dass wir zur Erstellung bestimmter Phantasiegebilde überhaupt keiner sinnlichen Eindrücke E bedürfen; die Sinnlichkeit ist also nicht Voraussetzung unserer Phantasiefähigkeit. Ist die Phantasie in D(1) schon bei der Erzeugung sinnlicher Erkenntnis aktiv und innovativ, so ist sie in der Erzeugung von Phantasiegebilden in D(2) noch wesentlich freier. Selbstverständlich werden auch bei der Erzeugung von Phantasiegebilden in D(2) Begriffe usw. eingesetzt, wenn etwa der Maler, der Architekt oder Erfinder neue Formen sucht. Wir beobachten aber auch, dass wir ständig die beiden Bildwelten D(1) und D(2) miteinander verbinden und dass vor allem in allen gesellschaftlichen Bereichen, von der Finanzverwaltung bis zum elektronischen Spielautomaten, ständig durch Neubildungen in D(1) und D(2) und deren Verbindungen Veränderungen in die "Außenwelt" gebracht werden.

Im Rahmen von Theorien, deren Begriffe bekanntlich selbst vom TP in seiner Phantasie erfunden werden, konstruiert die theoretische Physik Modelle, die symbolisch und in Näherung einige ausgewählte Züge eines realen Systems wiedergeben. Dass das "reale System" selbst eine Konstruktion ist, die wiederum nur durch Sinnlichkeit, Phantasie und Begriffe ermöglicht wird, zeigen wir in dieser Untersuchung mehrmals. Wir haben daher zu beachten, dass die kreative Phantasie der TP ständig am Werk ist, und sich in D(2) neue theoretische Begriffe und Modelle erfindet. Ka 79, S. 411) schreibt etwa: "dies bedeutet meines Erachtens, dass die Kosmologie nie durch Verallgemeinerungen von empirischen Daten, sondern stets nur durch das Erfinden epistemologisch, wenngleich nicht semantisch abstrakter Beziehungen zwischen theoretischen Begriffen und durch die Deduktion erfahrungsnaher Sätze voranschreiten kann." (Siehe auch weiter unten die Erkenntnisschule (2)).

Ein Beispiel spekulativ-phantastischer Begriffsbildung: "Raum und Zeit sollten sekundäre Ideen sein, die aus einer tieferen Ebene hervorgehen. Einige Forscher zum Beispiel arbeiten mit etwas, das sie Quantenschaum nennen. Er enthält nur eine Ahnung von der uns vertrauten Raumzeit. Er ist so turbulent, dass man allenfalls Splitter und Scherben von Raum und Zeit in diesem Schaum sieht. Mit größerem Abstand jedoch erscheinen diese Splitter und Scherben wie eine schöne glatte Raumzeit." Brian Greene im Spiegel 39/2004. Die Begriffe "Splitter" und "Scherben" sind selbst endliche Raumgebilde, die ohne einen Raumbegriff nicht auskommen, vor dessen Entstehung sie eigentlich betrachtet werden. Sofern sich diese Splitter und Scherben als Schaum auch bewegen, setzen sie die Zeit schon voraus, die es damals noch gar nicht gegeben haben soll. Die Wendung "mit größerem Abstand" setzt schon wieder Raumkategorien voraus, die noch gar nicht entstanden sind. Wer betrachtet mit welchen Begriffen den Quantenschaum?

In vielen Erkenntnistheorien werden die unter 1.2.2 dargestellten komplexen Operationen der Phantasie, die laufend ganze Bildwelten erzeugt, ständig im Gedächtnis vorhandene raumzeitliche, plastische Bildkompositionen umstellt, verändert und neu organisiert, überhaupt nicht in der gesamten Tragweite erkannt und berücksichtigt. (Die Phantasie ist natürlich nicht nur im Wachen, sondern auch im Traum tätig, was wir hier nicht weiter untersuchen.) Die sinnliche Erkenntnis wird u.U. als ein einfaches Reiz-Reaktionsverhältnis, als Input-Outputsystem verstanden. Noch viel schwieriger ist die Erschließung des für die sinnliche Erkenntnis im weiteren unerlässlichen Anteils "kognitiver" Operationen begrifflicher Art. Hier finden sich wieder eine Vielzahl von Ansichten in der Erkenntnistheorie. Einige Schulen meinen, Begriffe stammten ausschließlich aus der sinnlichen Erfahrung, man lernte eben Sprachen und ihre Bedeutungen. Andere Schulen meinen, Begriffe müssten wir schon von vornherein (a priori) im Bewusstsein (nach anderer Formulierung im Geist) haben, damit wir überhaupt als Kleinkinder sinnliche Erkenntnis zustandebringen können und überhaupt die Laute der Eltern als Sprache "verstehen" und dann die gesellschaftlich gegebene (z. B. deutsche) Sprache zu erlernen vermögen. Wir hatten also schon Gedanken, Begriffe, bevor wir die Wörter einer Sprache lernen. (Wir haben auf jeden Fall zwischen dem Gedanken und seiner Darstellung als Zeichen in einer Sprache zu unterscheiden!) Die nächste Schule meint gar, dass bestimmte, z. B. logische Gedanken, wie FREGE sagt, nicht Erzeugnis unserer seelischen Tätigkeit sind, sondern im Denken nur "gefunden" werden. "Denn der Gedanke, den wir im Pythagoräischen Theorem haben, ist für alle derselbe, und seine Wahrheit ist ganz unabhängig davon, ob er von diesem oder jenem Menschen gedacht wird oder nicht. Das Denken ist nicht als Hervorbringung des Gedankens, sondern als dessen Erfassung anzusehen."

Wir versuchen jetzt in möglichst einfachen Formulierungen ganz entscheidende Probleme darzustellen. Es ist schon ein großer Fortschritt zu erkennen, dass wir eine Vielzahl von Begriffen (C) benützen und einsetzen müssen, um überhaupt eine sinnliche Erkenntnis zustande zu bringen. Ein noch schwierigeres Unterfangen aber ist es, eine Analyse dieser Begriffe durchzuführen und sie als ein System darzustellen. Das System von Begriffen wäre dann auch gleichzeitig das Schema, nach dem wir alles zu erkennen und zu denken hätten. Dieser Versuch macht einen breiten Teil der Geschichte der Erkenntnistheorie aus, und es gab immer wieder neue Bemühungen, diese Grundgedanken – früher Kategorien genannt – zu systematisieren. Wir erwähnen hier nur ARISTOTELES, KANT und WITTGENSTEIN im Traktat. Die Begriffssysteme der drei Denker sind sehr unterschiedlich ausgefallen. Auf die Differenzen gehen wir hier aus Platzgründen nicht ein. Wir möchten aber in diesem Zusammenhang auf eine philosophische Frage zumindest hinweisen, die nun gestellt werden muss und auch in der Geschichte immer wieder gestellt wurde: Wenn wir Erkenntnis der Außenwelt durch eine Synthese aus Sinneseindrücken (E), Bildkonstruktionen in äußerer und innerer Phantasie D(1) und D(2) und Begriffen (C) zustandebringen, von denen ein Teil Grundbegriffe bilden, die in einem System erfassbar sind und bei allen Erkenntnissen benützt werden sollen, dann erhebt sich die weitere Frage, woher wir denn wissen sollten, ob die Anwendung dieser Grundbegriffe auf alles, was wir denken und erkennen, zulässig sei. Können wir uns da nicht auch täuschen? Woher sollen wir denn wissen, ob es zulässig ist, diese Begriffe auf alles anzuwenden, was wir denken, vor allem auf die Welt außerhalb unser. Ist die Welt denn auch wirklich so gebaut, wie wir sie uns denken? Hat die Welt denn die gleiche Struktur wie das System der Grundgedanken, das uns da von den Philosophen vorgeschlagen wird? Diese Frage zu stellen, bedeutet einen besonderen Schritt in der Erkenntnistheorie. Sie nicht zu stellen, bedeutet umgekehrt, dem menschlichen Erkenntnisvermögen eine Grenze zu setzen, die eigentlich unzulässig ist. Da wir eingangs ankündigten, die Frage der Grenzen der menschlichen Erkenntnis zu untersuchen, gelangen wir hier an eine entscheidende Stelle. Wird die Zulässigkeit dieser Frage geleugnet, erfolgt bereits eine für die gesamte Entwicklung der Erkenntnistheorie und im weiteren für das Verständnis der Erkenntnisgrenzen der menschlichen Erkenntnis relevante BEGRENZUNG UND EINZÄUNUNG mit schwerwiegenden Folgen. Diese Grenzziehung erfolgt etwa damit, dass man sagt: "Menschliche Erkenntnis ist auf den Aufbau von Theorien zu beschränken, die auf Begriffe der Theorie C(T), Logik und Mathematik sowie auf Beobachtungen zu beschränken sind. Darüber hinausgehende Erkenntnisse sind sinnvoll nicht zu gewinnen. Die formale Logik ist die nicht überschreitbare Grundlage des Aufbaus von Erkenntnis, sozusagen die innerste Grundlage der menschlichen Erkenntnis." Mit dieser Begrenzung hat sich das menschliche Erkenntnisstreben nie zufrieden gegeben. Die Überschreitung dieser Grenze wirft also die Frage auf, ob jenseits des Menschen und der "Welt" ein absolutes und unendliches Grundwesen existiert, in/unter dem sowohl der Mensch als auch die Welt enthalten sind. Gibt es ein solches Grundwesen, ergibt sich die weitere Frage, inwieweit es dem Menschen erkennbar ist. Denn wenn eine solche menschliche Erkenntnis des Grundwesens möglich ist, dann müsste vom Menschen auch erkannt werden können, wie alles an oder in/unter dem unendlichen und unbedingten Grundwesen enthalten ist. Unter der Voraussetzung, dass dies möglich ist, ergeben sich entscheidende Folgerungen:(1) Wahr erkennen wir nur dann, wenn der Bau unseres Denkens so gebaut ist, wie alles in/unter dem Grundwesen enthalten und gebaut ist. Also der Bau des Denkens (Logik) muss so sein wie der Bau der Welt, des Universums, des Weltalls in/unter dem unendlichen Grundwesen.(2) Ist eine solche neue Logik (synthetische Logik, SL) auffindbar, dann ist zu prüfen, inwieweit alle bisherigen Logiken in der Geschichte der Erkenntnistheorie Mängel besitzen, "zu eng" sind oder gar bestimmte Teile derselben überhaupt nicht besitzen.(3) Mit dem Vorhandensein einer solchen Logik würde sich aber auch der Aufbau der Wissenschaft, vor allem auch der Naturwissenschaft, entscheidend verändern.Hier sei zur Klarstellung für den Leser auf einen sehr wichtigen Unterschied in der Art der logischen Systeme hingewiesen. Die einen Denker sagen: Der Bau eines logischen Systems muss sich nach dem Inhalt dessen richten, was wir denken – Inhaltslogik, etwa bei HEGEL –, die anderen meinen, die Logik sei aus bestimmten, ihr eigentümlichen Gesetzen so aufbaubar, dass das System – unabhängig vom Inhalt, auf den die logischen Gesetze und Regeln später angewendet werden – rein der Form nach aufgebaut werden könnte. (Systeme der formalen Logik) Die hier gemeinte Logik, die sich aus der GRUNDWISSENSCHAFT ergibt, ist INHALTSLOGIK und FORMALE LOGIK in völliger Übereinstimmung und Deckung. Ist es nun möglich, den Weg zu beschreiten, den wir hier als Essentialistische Wende bezeichnen wollen? Eine Reihe von Philosophen hat es behauptet. Auch dieser Typ von Systemen hat eine Entwicklung durchgemacht. Die Inhaltslogik HEGELs hat weitreichende geschichtliche Bedeutung erlangt. Ein anderes System erweist sich – zumindest nach unserer Ansicht – als bahnbrechend für die weitere Entwicklung der Wissenschaft dieser Menschheit: die Grundwissenschaft des bisher eher unbeachtet gebliebenen Philosophen KRAUSE. Diese Grundwissenschaft ist in den vom Autor 1981 neu herausgegebenen "Vorlesungen über das System der Philosophie" enthalten, die sich daraus ergebende Logik im Werk "Vorlesungen über Synthetische Logik". Die Grundlagen der Mathematik sind ebenfalls in der GRUNDWISSENSCHAFT abzuleiten und werden weiter unten entwickelt. Im hier begrenzten Rahmen wäre es unmöglich, diese Lehren darzustellen. Wir werden auch unter Berücksichtigung dieser neuen Grundwissenschaft, den Versuch unternehmen, an einem BEISPIEL, das jedem Leser leicht einsichtig sein wird, zu zeigen, worin die bahnbrechenden Neuerungen dieser Lehren für Logik und Mathematik bestehen. Bereits an diesem, relativ eingeschränkten Beispiel lassen sich nämlich die Grundzüge der neuen Logik (SL) und jene Axiome zeigen, welche in der Lage sind, die Grundlagenkrise der modernen Mathematik und damit auch der mathematischen Logik zu beheben. Festgehalten sei aber, dass eine kritische Auseinandersetzung mit der Grundwissenschaft nicht umhinkäme, diese selbst und die SL gründlich durchzudenken.

Überblicken wir die bisherigen Erkenntnistheorien, können wir, ausgehend von der engsten, folgende, das menschliche Erkenntnisvermögen jeweils weiter fassende Schulentypen feststellen:

Erkenntnisschulen (1) Naiver Empirismus

Die Außenwelt ist uns unmittelbar als subjektunabhängiger Bereich zugänglich. Wir können daher unsere Erkenntnisse und Beobachtungen der Außenwelt mit der "tatsächlichen", wirklichen Außenwelt vergleichen, und dadurch die "Wahrheit" unserer Erkenntnisse überprüfen.

Erkenntnisschulen (2) Kritischer Realismus

Dieser wurde etwa vom späten CARNAP vertreten. Während der Empirismus ursprünglich meinte, für den Aufbau wissenschaftlicher Theorien könne man sich auf Logik und Mathematik sowie auf solche Ausdrücke beschränken, die empirische Begriffe zum Inhalt haben, worunter man solche versteht, deren Anwendbarkeit mit Hilfe von Beobachtungen allein entscheidbar ist, hat sich diese Annahme als zu eng erwiesen. Der prominente Kenner der Schule, STEGMÜLLER, schreibt: "Die Untersuchung über theoretische Begriffe hat gezeigt, dass frühere empirische Vorstellungen vom Aufbau wissenschaftlicher Theorien grundlegend modifiziert werden müssen. Während nach den Vorstellungen des älteren Empirismus in allen Erfahrungswissenschaften der Theoretiker nur solche Begriffe einführen dürfte, die mit dem Begriffsapparat definierbar sind, welcher dem Beobachter zur Verfügung steht, und ferner der Theoretiker nichts anderes zu tun hätte, als Beobachtungsergebnisse zusammenzufassen und zu generalen Gesetzesaussagen zu verallgemeinern, ergibt sich jetzt das folgende Bild von den Aufgaben des Theoretikers. Er hat weit mehr zu tun, als beobachtete Regelmäßigkeiten zu verallgemeinern. Vielmehr muss er EIN NEUES SYSTEM VON BEGRIFFEN KONSTRUIEREN, DIE ZU EINEM TEIL ÜBERHAUPT NICHT UND ZU EINEM ANDEREN TEIL NUR PARTIELL AUF BEOBACHTBARES ZURÜCKFÜHRBAR SIND, ER MUSS SICH WEITER EIN SYSTEM VON GESETZEN AUSDENKEN, WELCHE DIESE NEUEN BEGRIFFE ENTHALTEN, UND ER MUSS SCHLIESSLICH EINE INTERPRETATION SEINES SYSTEMS GEBEN, die eine bloß teilweise empirische Deutung zu liefern hat, die aber dennoch genügen muss, um das theoretische System für die Voraussetzungen beobachtbarer Vorgänge benutzen zu können. Die Begriffe, mit denen er operiert, können GANZ ABSTRAKTE, THEORETISCHE BEGRIFFE SEIN. Dennoch ist er gegen die Gefahr eines Abgleitens in die spekulative Metaphysik so lange gefeit, als er ZEIGEN KANN, DASS ALLE DIESE BEGRIFFE EINE VORAUSSAGERELEVANZ BESITZEN" (Hervorhebungen von S. P.).